Hintergrundfarbe:

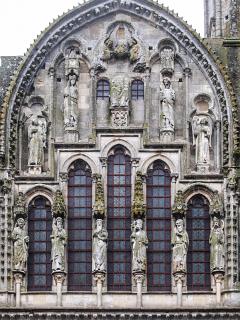

Tympana und Kapitelle der Kirche Sainte-Marie-Madeleine in Vézelay

Ste-Madeleine, Vézelay

Die ehemalige Wallfahrtskirche Saint-Marie-Madeleine im burgundischen Vézelay ist eine der herausragendsten Kirchen des Abendlandes, sie zählt seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einem Brand des Vorgängerbaus wurde die heutige romanische Kirche in der Zeit von 1120 bis 1140 errichtet, die Vorhalle (der Narthex) folgte etwa bis 1150. Der Chor und Teile des Querhauses wurden von 1185 bis 1215 im frühgotischen Stil neu gebaut.

In Vézelay sollen sich der Legende nach die Reliquien der Büßerin Maria Magdalena befinden, der Ort war Ausgangspunkt eines der vier Hauptpilgerwege nach Santiago de Compostela, und von hier rief 1146 der wortgewaltige Bernhard von Clairvaux zum zweiten Kreuzzug auf. Später verfielen die Klosteranlagen, nur das gewaltige Kirchengebäude blieb erhalten. Im 19. Jahrhundert erfolgten Restaurierungsarbeiten unter der Leitung von Viollet-le-Duc und heute ist die Kirche wiederum Ziel von Tausenden Touristen und Pilgern.

In Vézelay sollen sich der Legende nach die Reliquien der Büßerin Maria Magdalena befinden, der Ort war Ausgangspunkt eines der vier Hauptpilgerwege nach Santiago de Compostela, und von hier rief 1146 der wortgewaltige Bernhard von Clairvaux zum zweiten Kreuzzug auf. Später verfielen die Klosteranlagen, nur das gewaltige Kirchengebäude blieb erhalten. Im 19. Jahrhundert erfolgten Restaurierungsarbeiten unter der Leitung von Viollet-le-Duc und heute ist die Kirche wiederum Ziel von Tausenden Touristen und Pilgern.

Das Tympanon des äußeren Westportals

Die Innenportale

Im Narthex

Hauptportal im Narthex

Steht man im Narthex, in der dämmrigen Vorkirche, dann steht man vor den drei Portalen, die sich in die Helle des Kirchenschiffs öffnen. Absoluter Höhepunkt ist dabei das Hauptportal in der Mitte, es ist der größte künstlerische Schatz der Kirche. Das "Pfingstwunder" des Tympanons ist gleichzeitig eine Darstellung des mittelalterlichen Weltbildes: Dieses "...durch apokalyptisch-eschatologische Vorstellungen bestimmte Weltbild hat sein Wurzeln zunächst in der jüdisch-christlichen Tradition, sowohl in den heiligen Schriften wie bei den Kirchenvätern. Unter den letzteren ist es besonders Augustinus, der unter dem Eindruck des zerfallenden Römerreiches stehend in seinen Schriften der mittelalterlichen Kirche endzeitliches Bewusstsein und allegorische Weltdeutung zugleich vermittelte. Was sich auf dem Tympanon und den Kapitellen der romanischen Kirchen ausbreitet, liegt jenseits aller erfahrbaren Wirklichkeit." (1)

(1) Helmut Feld, Der Ikonoklasmus des Westens, Brill Academic Pub (1990), ISBN-10: 9004092439, ISBN-13: 978-9004092433

Das Hauptportal im Innern

Im Zentrum des Bogenfeldes thront Christus in der Mandorla. Doch diesmal scheidet er nicht Gut und Böse, sondern von seinen ausgebreiteten Händen gehen "Lichtstrahlen" direkt zu den Häuptern der Apostel aus, die so mittels des Heiligen Geistes befähigt werden, die wunderbare Botschaft in allen Sprachen bis in die letzten Winkel der Welt zu verkünden. Das Pfingstwunder der Ausschüttung des heiligen Geistes wird mit der Aussendung der Apostel verbunden. Alle (bekannten) Völker der Welt werden auf dem Türsturz und im rahmenden Bogenfeld dargestellt und sollen dieses Wunders teilhaftig werden.

Gerahmt wird das Wunder durch zwei Bögen: Im inneren Bogen werden in acht Segmenten verschiedenartigen Völker (darunter Griechen, Juden, Kappadokier, Armenier und Äthiopier) dargestellt, der äußere Bogen enthält mit seinen Tierkeiszeichen eine zeitliche Darstellung des Jahresablaufs, wobei Monatsbilder die Tätigkeiten des Menschen im Verlauf des Jahres verdeutlichen.

Rechter Hand von Christus (links vom davorstehenden Betrachter) sind schreibende Apostel und die bekannteren Völker zu sehen, dem entspricht der aufsteigende Jahresbogen hin zum höchsten Punkte zum Haupte Christi, hin zum Licht. Der absteigende Jahresbogen landet dagegen in der Dunkelheit, bei den Völkern am Ende der Welt. Hell und Dunkel, Werden und Vergehen, Aufstieg und Abstieg - Zeit, Raum und Licht sind hier mystisch miteinander verbunden. Und wenn die Heilsbotschaft endlich alle Völker der Erde erreicht hat, dann vollendet sich der Kreis, dann wird der Jüngste Tag anbrechen... Der Geist und Leben spendende Weltherrscher ist gleichzeitig der Weltrichter...

Juden (Jerobeam)

Kappadokier

Das geheimnisvolle Mysterium lässt Raum für vielfältige Interpretationen. Doch verlassen wir jetzt besser die mittelalterliche Mystik und schauen uns lieber die phantasievollen Menschenwesen etwas näher an...

Links im ersten Feld des Segmentbogens (zur Rechten Christi) sitzen zwei an ihrem Pult schreibende Apostel. Die beiden Gestalten darüber stellen den König Jerobeam dar, der gerade die Festnahme eines Propheten veranlasst, der ihm wohl seine Freveltaten vorhielt. Hier soll die Szene das angeblich treulose jüdische Volk charakterisieren. Im dritten Feld werden "Kappadokier" gezeigt, ein höchst seltsames Volk von siamesischen Zwillingen; diese werden gefolgt von einem Mann, der einem anderen Mann mit verdrehtem Arm hilft/tröstet, vielleicht sind es Araber, die ja für ihr medizinisches Wissen bekannt sind.

Kynokephale

Äthiopier und Phrygier

Danach sieht man "Inder" mit "Hundsköpfen", sogenannte "Kynokephale".

Rechts im Bogen reichen sich ein Mann und eine Frau die Hand, sie haben platte Nasen und sehen ein bisschen schweinsköpfig aus, so hatte einst Herodot die "Äthiopier" beschrieben. In den folgenden Feldern meint die Forschung Phrygier, Griechen/Byzantiner und im letzten Feld wohl Armenier an ihren hohen Schuhen zu erkennen, doch die Meinungen gehen durchaus auseinander.

Rechts im Bogen reichen sich ein Mann und eine Frau die Hand, sie haben platte Nasen und sehen ein bisschen schweinsköpfig aus, so hatte einst Herodot die "Äthiopier" beschrieben. In den folgenden Feldern meint die Forschung Phrygier, Griechen/Byzantiner und im letzten Feld wohl Armenier an ihren hohen Schuhen zu erkennen, doch die Meinungen gehen durchaus auseinander.

Armenier

In den Türsturz hinein ragt als Trumeaufigur (Mittelpfeilerfigur) die Gestalt von Johannes dem Täufer. Er hält als Verkünder des neuen Bundes eine Scheibe, auf der das Osterlamm zu sehen ist/war. Ihm zur Seite stehen etwas kleiner die Apostelfürsten Petrus und Paulus. Auf dem Türsturz selbst erscheint links und rechts der bunte Zug der Völker. Ganz links (also rechts von Christus) sind Bogenschützen zu erkennen, Skythen vielleicht (oder etwa Engländer? Langbogenschützen?) und Menschen, die Opfergaben und Geschenke bringen.

Panotier

Das ist die römische Welt, es gibt einen runden Kuchen, einen Fisch, einen Eimer, ein Kästchen mit Weihrauch (?). Auf der rechten Seite sehen wir Krieger mit Kettenhemden (Europäer?), dann den Vertreter eines Riesenvolkes, einen Makrobier aus Indien (?), daneben einen Zwerg, einen Pygmäen, der so klein ist, dass er eine Leiter benötigt, um auf sein Pferd zu steigen. Und ganz rechts, am äußersten Rande der Welt, wo unablässig die heftigen Winde wehen, da leben die Panotier - Wesen mit riesigen Ohren, die sie gebrauchen, um sich schützend damit bedecken zu können. Wir sehen ein Kind, das sich das Bein hält, einen Mann und eine Frau - alle mit herrlich großen Ohren versehen. So stellte sich der mittelalterliche Mensch die Welt vor, so ist es in den mittelalterlichen Schriften nachzulesen, so artikulierte das Christentum seinen Universalitätsanspruch.

In seinem großartigen Roman "Der Name der Rose" lässt Umberto Eco den Mönch Adson von Melk sich an ein Portal erinnern, für das Vezelay zweifellos Pate stand und das die mittelalterlichen Vorstellungen über die unbekannten Weltgegenden unnachahmlich (und mit literarischer Freiheit) zum Ausdruck bringt. Lesen Sie hier einen Ausschnitt:

Umberto Eco: Der Name der Rose

Das nördliche Seitenportal (links)

Nördl. Seitenportal

Im Bogenfeld werden Szenen nach der Auferstehung Christi dargestellt. Im unteren Teil begegnet er den Emmaus-Jüngern, die ihn nicht erkennen, in der zweiten Szene beim Brotbrechen gibt er sich ihnen dann zu erkennen und zuletzt kehren die Jünger nach Jerusalem zurück, um den anderen von ihrem Erlebnis zu berichten. In der oberen Szene ist der auferstandene Christus inmitten seiner Jünger zu sehen. Rechts am Pfeiler spielt die himmlische Musik: dargestellt wird hier ein Ton des Gregorianischen Gesanges.

Das südliche Seitenportal (rechts)

Südl. Seitenportal

Das Tympanon des südlichen Seitenportals thematisiert Szenen aus dem irdischen Leben Jesu. Links verkündet der Engel Maria die bevorstehende Geburt, Maria besucht daraufhin ihre Verwandte Elisabeth (die sogenannte Heimsuchung) und berät sich mit ihr, denn Elisabeth ist ebenfalls schwanger (mit Johannes dem Täufer), und schließlich ist die Geburt des Kindes rechts zu sehen. Im oberen Bogenfeld wird die Anbetung Jesu durch die drei Könige dargestellt.

Die Kapitelle im Langhaus von Sainte-Madelaine in Vézelay

Innenraum

Kapitelle

Das dreischiffige Langhaus besteht aus 10 Jochen und entstand bis etwa 1130. Lichtführung und Raumeindruck sind überwältigend. Der ornamentale Schmuck ist ausserordentlich reich. Friese begleiten die Bögen, zwei Drittel der 150 Kapitelle zeigen figürlichen Schmuck. Einige der Kapitelle (z. B. die "Versuchung des Antonius", "Das Goldene Kalb" oder "Die Mystische Mühle" zählen auf Grund ihrer herausragenden Expressivität zu den absoluten mittelalterlichen Meisterwerken.

Bei Wikipedia kann man lesen:

Kapitelle

"Das berühmteste Kapitell in Vézelay ist "Die mystische Mühle", die vom Cluny-Meister geschaffen wurde. Diese Szene ist eine wunderbare Darstellung des mittelalterlichen bildhaft-symbolischen Denkens, das uns heute so schwer verständlich ist und teilweise absurd erscheint. Ein Mann im kurzen Gewand mit Schuhen an den Füßen schüttet Korn in eine Mühle, während ein barfüßiger anderer, bekleidet mit einer weißen Toga, das Mehl auffängt. Was heißt das?

In der ersten Gestalt muss man Moses sehen; im Korn, das er in die Mühle schüttet, das Gesetz des Alten Testamentes, das er von Gott am Berg Sinai erhalten hat. In der Mühle, die das Korn mahlt, wird symbolisch Christus dargestellt (das Rad ist mit einem Kreuz bezeichnet). In dem Menschen, der das Korn auffängt, wird der Apostel Paulus gezeigt, und im Mehl selbst das Gesetz des Neuen Bundes, die neue Gerechtigkeit. Das Gesetz des Moses enthielt zwar die Wahrheit, aber es war eine verborgene Wahrheit, so verborgen wie das Mehl im Korn. Erst durch das Opfer Christi am Kreuz ist es in dieses Mehl verwandelt worden, das man in sich aufnehmen kann, indem man es zu Brot weiterverarbeitet: und das ist das neue Gesetz des Evangeliums Jesu Christi, das der hl. Paulus durch Gottes Auftrag annahm, um es weiter zu verbreiten." (Quelle: Wikipedia)

In der ersten Gestalt muss man Moses sehen; im Korn, das er in die Mühle schüttet, das Gesetz des Alten Testamentes, das er von Gott am Berg Sinai erhalten hat. In der Mühle, die das Korn mahlt, wird symbolisch Christus dargestellt (das Rad ist mit einem Kreuz bezeichnet). In dem Menschen, der das Korn auffängt, wird der Apostel Paulus gezeigt, und im Mehl selbst das Gesetz des Neuen Bundes, die neue Gerechtigkeit. Das Gesetz des Moses enthielt zwar die Wahrheit, aber es war eine verborgene Wahrheit, so verborgen wie das Mehl im Korn. Erst durch das Opfer Christi am Kreuz ist es in dieses Mehl verwandelt worden, das man in sich aufnehmen kann, indem man es zu Brot weiterverarbeitet: und das ist das neue Gesetz des Evangeliums Jesu Christi, das der hl. Paulus durch Gottes Auftrag annahm, um es weiter zu verbreiten." (Quelle: Wikipedia)

Wikipedia weiter:

"Die historisch älteste Form eines Kapitells in der Kunstgeschichte des Mittelalters hatte noch Pflanzen als Motiv in der Tradition der antiken korinthischen Kapitelle. Die späteren Themen waren dann u.a. davon bestimmt, dass viele Kirchen auf Pilgerstraßen lagen oder an den Strecken der Kreuzzüge. In beiden Fällen war der Gedanke an den Tod, an Raub und Versklavung, an Krankheiten etc. allgegenwärtig gewesen und wurde in den Darstellungen der Kapitelle bearbeitet im Sinne einer Mahnung, sich davon nicht schrecken zu lassen.

Innenraum

Die figürlichen Kapitelle entlehnen den größten Teil ihrer Themen Texten des Alten und Neuen Testamentes und der Vita der Heiligen. Man findet auch eine Anzahl moralisierender Themen, wie die Bestrafung der Laster, darüber hinaus allegorische Darstellungen und Szenen aus der griechisch-lateinischen Mythologie.

Die eigentliche 'Geschichte' entfaltet sich im Allgemeinen auf den drei Seiten des Kapitellrumpfes und liest sich meistens von links nach rechts.

Die Kapitelle geben in naiver Erzählfreude ihre Inhalte dem Betrachter preis. Die Szenen sind nicht immer zu verstehen, denn die Thematik und die symbolischen Anspielungen sind häufig nicht nur für den modernen Betrachter ohne Interpretationshilfe nicht zu entschlüsseln. Auch der mittelalterliche Gläubige war auf diese Hilfe angewiesen, soweit die Darstellungen nicht schon durch beigefügte Beschriftungen sich verständlich machten, die aber leider heute durchweg verschwunden sind.

Leitthemen der Kapitelle von Vézelay sind die Darstellungen des Guten und des Bösen in vielfältigen Beispielen." (Quelle: Wikipedia)

Die eigentliche 'Geschichte' entfaltet sich im Allgemeinen auf den drei Seiten des Kapitellrumpfes und liest sich meistens von links nach rechts.

Die Kapitelle geben in naiver Erzählfreude ihre Inhalte dem Betrachter preis. Die Szenen sind nicht immer zu verstehen, denn die Thematik und die symbolischen Anspielungen sind häufig nicht nur für den modernen Betrachter ohne Interpretationshilfe nicht zu entschlüsseln. Auch der mittelalterliche Gläubige war auf diese Hilfe angewiesen, soweit die Darstellungen nicht schon durch beigefügte Beschriftungen sich verständlich machten, die aber leider heute durchweg verschwunden sind.

Leitthemen der Kapitelle von Vézelay sind die Darstellungen des Guten und des Bösen in vielfältigen Beispielen." (Quelle: Wikipedia)

nach Moissac